「ハイパーソニックエフェクト」が語るもの

この地球上には、ヒトの可聴域上限をはるかに超えた高周波成分を含む音があります。バリ島のガムラン音楽の音や熱帯雨林の環境音などがその実例で、100kHzを超えるほどの高周波を多く含んでいます。こうした音を浴びている時、脳内にα波※1が発生し快感を担当している報酬系神経ネットワークや、人間の脳機能のコアになっている部分が活性化するという現象を大橋 力 先生らは発見、ハイパーソニック・エフェクト※2と名付けました。

※1α波:8Hzから13Hzの範囲の脳波で、落ち着いている状態に出る脳波。体や心がリラックスできるとともに、ストレスを抑える効果がある。また、集中力が研ぎ澄まされているときにもα波が検出され、脳を活性化させる効果もある。最近では、α波に免疫力を高め、病気を予防する効果もあるのではないかと言われている。

※2ハイパーソニック・エフェクト(英: Hypersonic effect)は、可聴域を超える高い周波数を含む音が、ある種の動物の生命活動に影響を及ぼす現象。脳科学者 大橋 力 先生によって1990年代発見されました。

基幹脳が活性化すると、音楽を聴くときの「美しさ、ここちよさ」などの発生をつかさどる脳の(情動神経系)の働きが活発になって、音楽が心を打つ効果と魅力が劇的に高まるそうです。音楽好きの沼【デジタルワイヤード編】 でも少し触れましたが、今回は大橋 力 先生の書籍「ハイパーソニック・エフェクト」から、その性質をもう少し詳しくご紹介します。

ヒトの可聴域は20Hz〜20kHzまでと言われています。実際に20kHzまで聞こえるのは一部の若いヒトに限られます。ということも前提にして、音質のいいデジタル音源であるCDは理論上22.05kHzを超える周波数は入らないようになっています。

しかし、最近ストリームによるハイレゾ音源ではCDのフォーマットを超える情報量を扱えるようになり、22.05kHzを超える周波数帯域を持つデータも存在します。聞こえない周波数帯域のためにデータ量を増やしてもしょうがないようですが「ハイパーソニック・エフェクト」に関しては意味があるのです。

大橋 力 先生によると、以下のようなことが明らかになっています。

①「ハイパーソニック・エフェクト」を発現する高周波数帯域は、熱帯雨林環境音、バリ島のガムラン※3、チェンバロ※4、バグパイプ※5、尺八などの古典的な楽器音に含まれているが、近代音楽のメイン楽器であるピアノ、オーケストラの音、電子楽器には含まれない。

②「ハイパーソニック・エフェクト」は、耳で聞こえる周波数帯域に加えて、耳では聞こえない高い周波数帯域を体に浴びることで発現する。

③人工的な高周波数帯域を加えても「ハイパーソニック・エフェクト」は発現しない。(自然界の音が持つ時間的なゆらぎ(複雑さ)が必要)

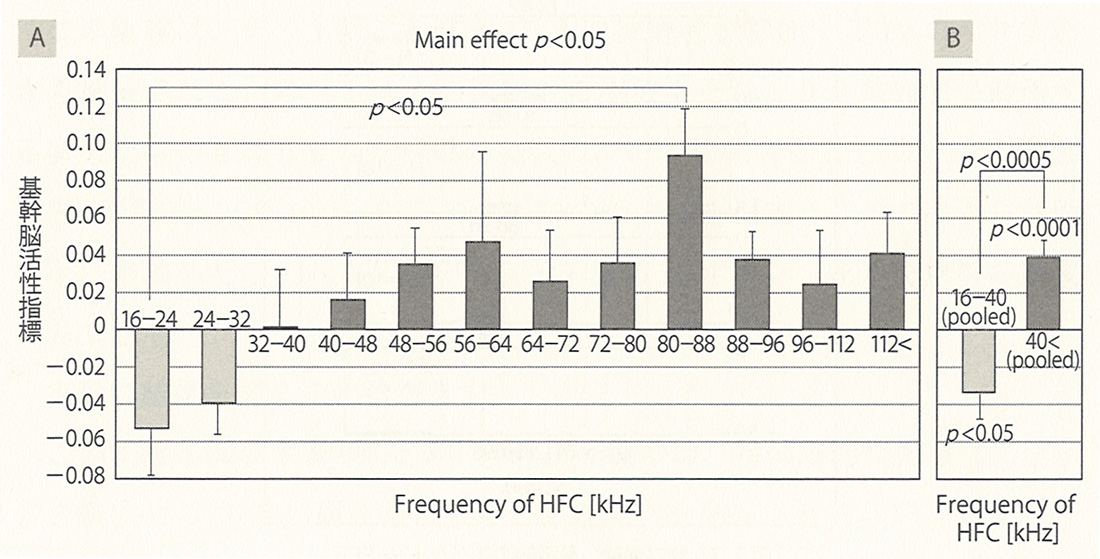

④聞こえない高い周波数帯域の中でも〜32kHzまでは脳活性にマイナスの影響があり、32kHz〜以上は脳活性にプラスの影響がある。

※3ガムラン:(インドネシア語: gamelan)は、インドネシアで行われている大・中・小のさまざまな銅鑼や鍵盤打楽器による合奏の民族音楽の総称である。

↑ガムラン演奏に使われる楽器

↑ガムラン演奏に使われる楽器

※4チェンバロ:(独: Cembalo, 伊: clavicembalo)は、弦をプレクトラムで弾いて発音する鍵盤楽器である。英語ではハープシコード (harpsichord)、フランス語ではクラヴサン (clavecin) という。

↑チェンバロのヴィンテージ品

↑チェンバロのヴィンテージ品

※5バグパイプ:(英: bagpipes)は、リード式の民族楽器。簧(リード)が取り付けられた数本の音管(パイプ pipe)を留気袋(バッグ bag)につなぎ、溜めた空気を押し出してリードを振動させ、音を出す。

↑伝統的なスコットランドのバグパイプ

↑伝統的なスコットランドのバグパイプ

何とも不思議な話ですが、これはヒトの進化の過程を遡ってみるとネズミなどにひとつのヒントがあるそうです。ラットは22kHz付近の鳴き声が脳の<懲罰系>を活性化し回避行動を起こし、50kHz付近の鳴き声は脳の<報酬系>を活性化し接近行動に導くことが知られています。ヒトには聞こえないだけで、多くの動物や昆虫は超高周波帯域をコミュニケーションに使っているのです。

ヒトの脳にも動物と共通である部分があります。そういった脳の一部分に、ラット同様のしくみを受け継いているのではないかと考えられています。ただし、ラットはこのような高周波数を耳で聴き取ることができますが、ヒトは聴き取れません。実験では聞こえないはずの周波数帯域によるヒトへの影響が確認されていますが、この周波数帯域をヒトは体表面で感じていることも明らかにになっています。

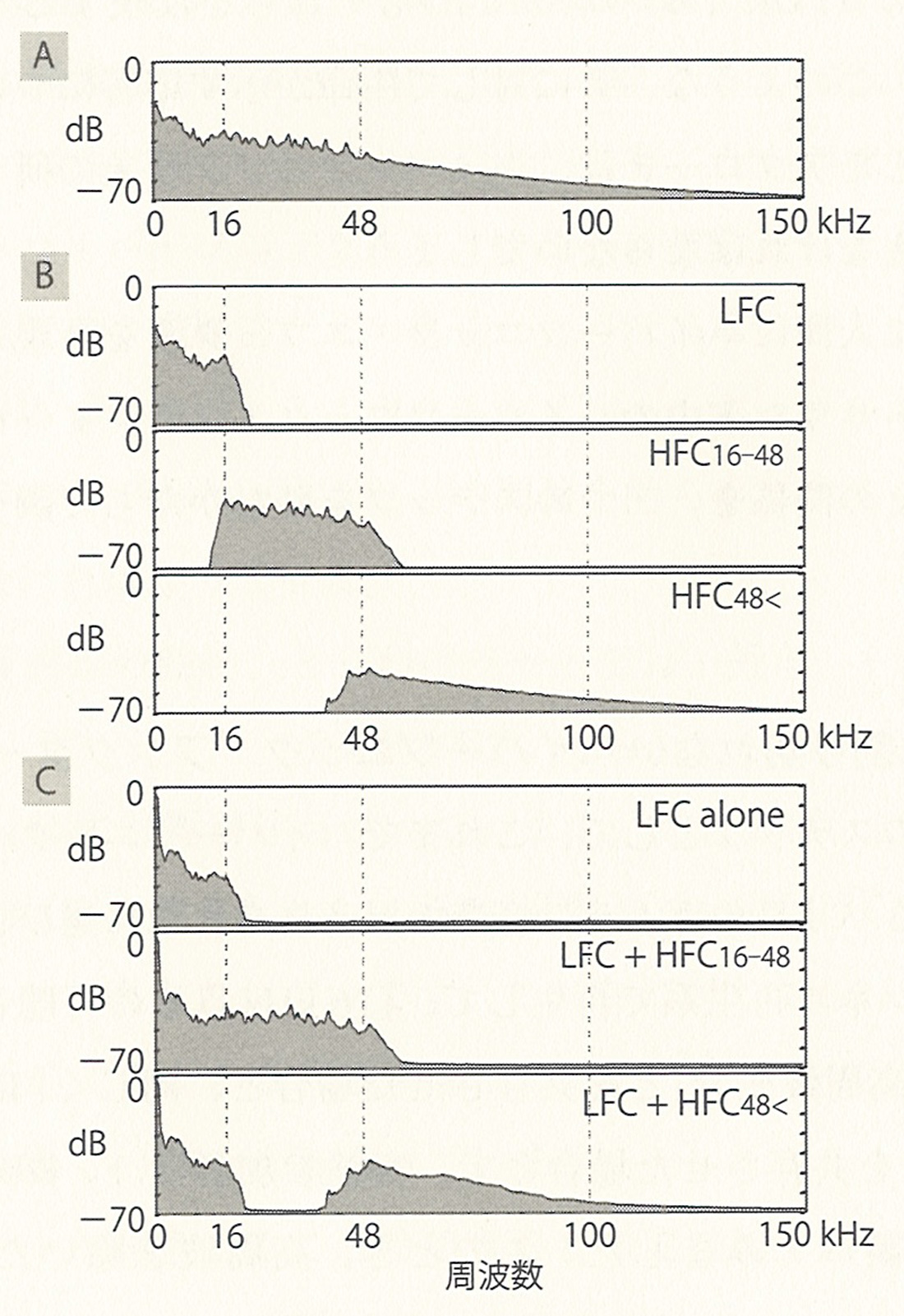

↑★バリ島のガムラン音楽の周波数特性(Aは全部、Bは可聴域の16kHzまで、高周波の48kHzまで、48kHz以上に分けた状態、Cが実験時の周波数帯域のパターン3種)

↑★バリ島のガムラン音楽の周波数特性(Aは全部、Bは可聴域の16kHzまで、高周波の48kHzまで、48kHz以上に分けた状態、Cが実験時の周波数帯域のパターン3種)

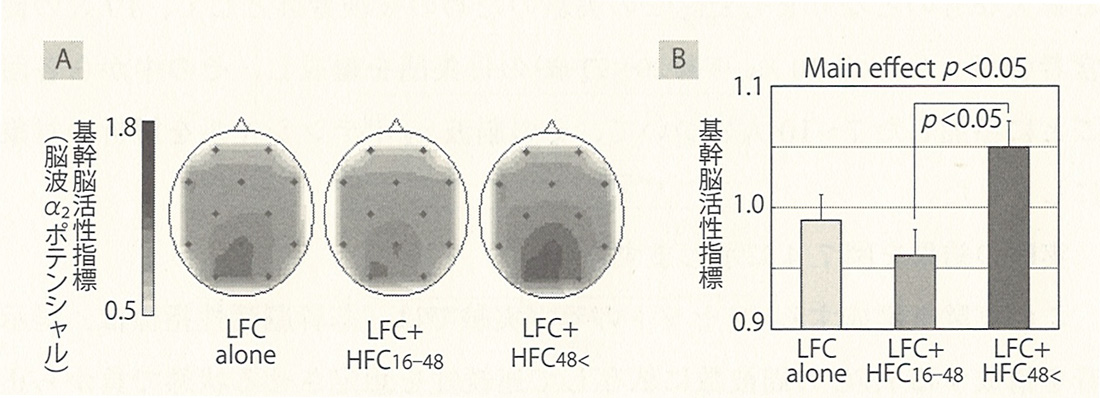

↑★48kHz以上の超高周波を含めた(LFC+HFC48<)と48kHz以下の超高周波を含めた(LFC+HFC16-48)ではα波の出かた(基幹脳活性指標)が違っています

↑★48kHz以上の超高周波を含めた(LFC+HFC48<)と48kHz以下の超高周波を含めた(LFC+HFC16-48)ではα波の出かた(基幹脳活性指標)が違っています

↑★細かく分けた周波数帯域別のα波の出かた(基幹脳活性指標) 16〜32kHzでマイナス(懲罰系へ影響)32kHz 以上でプラス(報酬系へ影響)になっています

↑★細かく分けた周波数帯域別のα波の出かた(基幹脳活性指標) 16〜32kHzでマイナス(懲罰系へ影響)32kHz 以上でプラス(報酬系へ影響)になっています

知覚できない精細度画像に対する「ヒトの反応」

大橋 力 先生は、画像に関しても興味深い発見をされています。「ハイパーソニック・エフェクト」の発現に影響していた自然界の音が持つ時間的なゆらぎ(複雑さ)にヒントを得て、画像の場合に同様の影響があるかどうかを確かめたのです。

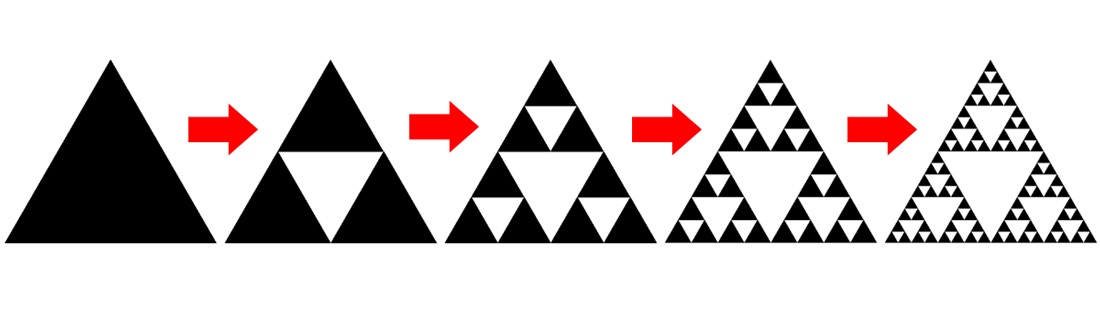

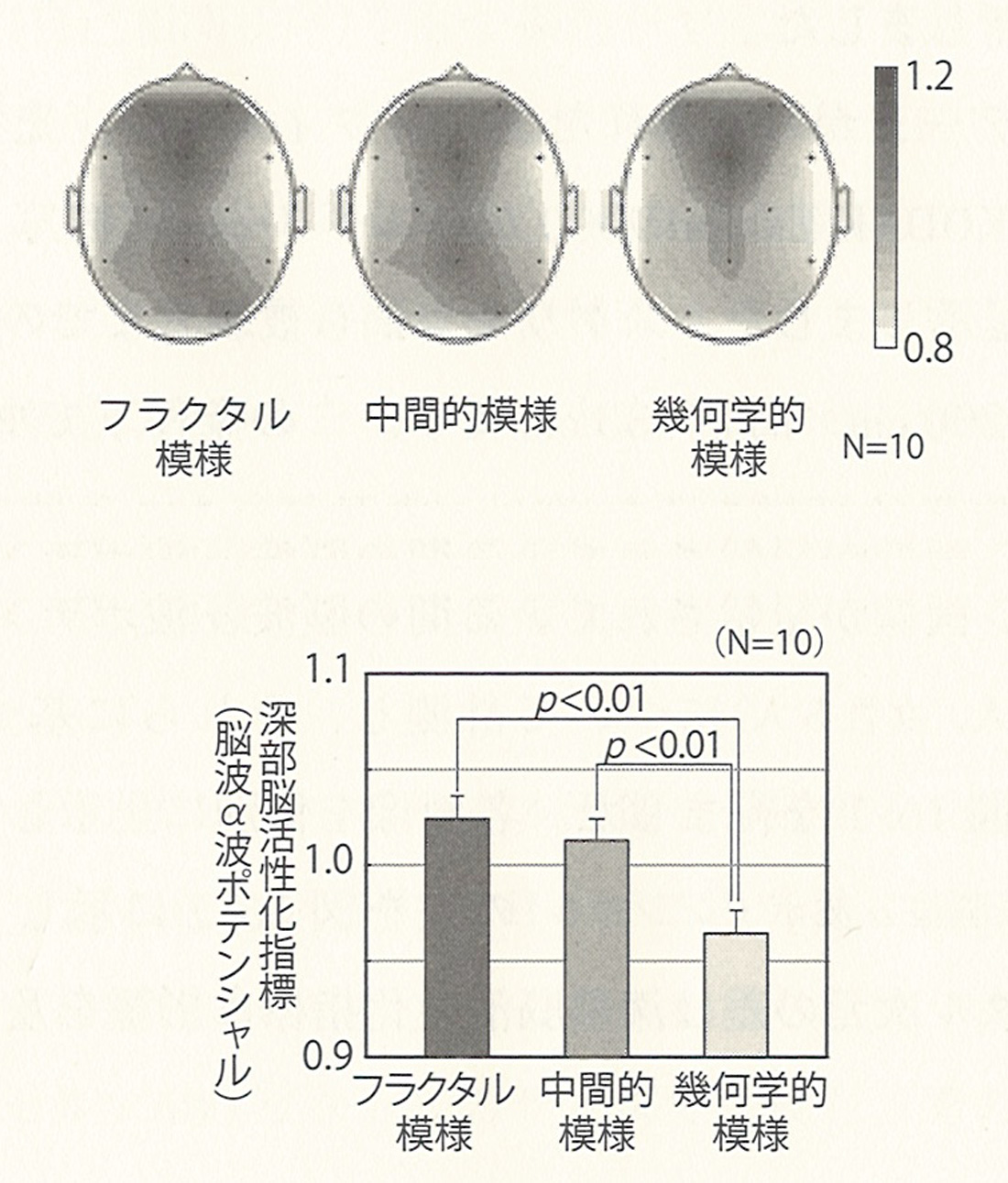

自然界にある視覚的なゆらぎ(複雑さ)には、フラクタル※6というものが知られています。こういった画像の構成要素が、それを見たヒトの脳に影響を与えているのかどうかを調べました。具体的には、①フラクタル構造を持つ画像③幾何学構造(市松模様)を持つ画像②それらの中間的な複雑さ構造を持つ画像で、見たヒトの脳内の変化を測定したのです。

※6フラクタル: (fractal)というのは、「自己相似性」という特殊な性質を有する幾何学的構造のことをいい、より具体的には「図形の全体をいくつかの部分に分解していった時に全体と同じ形が再現されていく構造」のことをいう。

↑フラクタル図形の例

↑フラクタル図形の例

結果は明らかに①>②>③といった順で脳内α波の違いが見られました。

↑★実験画像の構造的特徴による脳内α波の出かたの違い

↑★実験画像の構造的特徴による脳内α波の出かたの違い

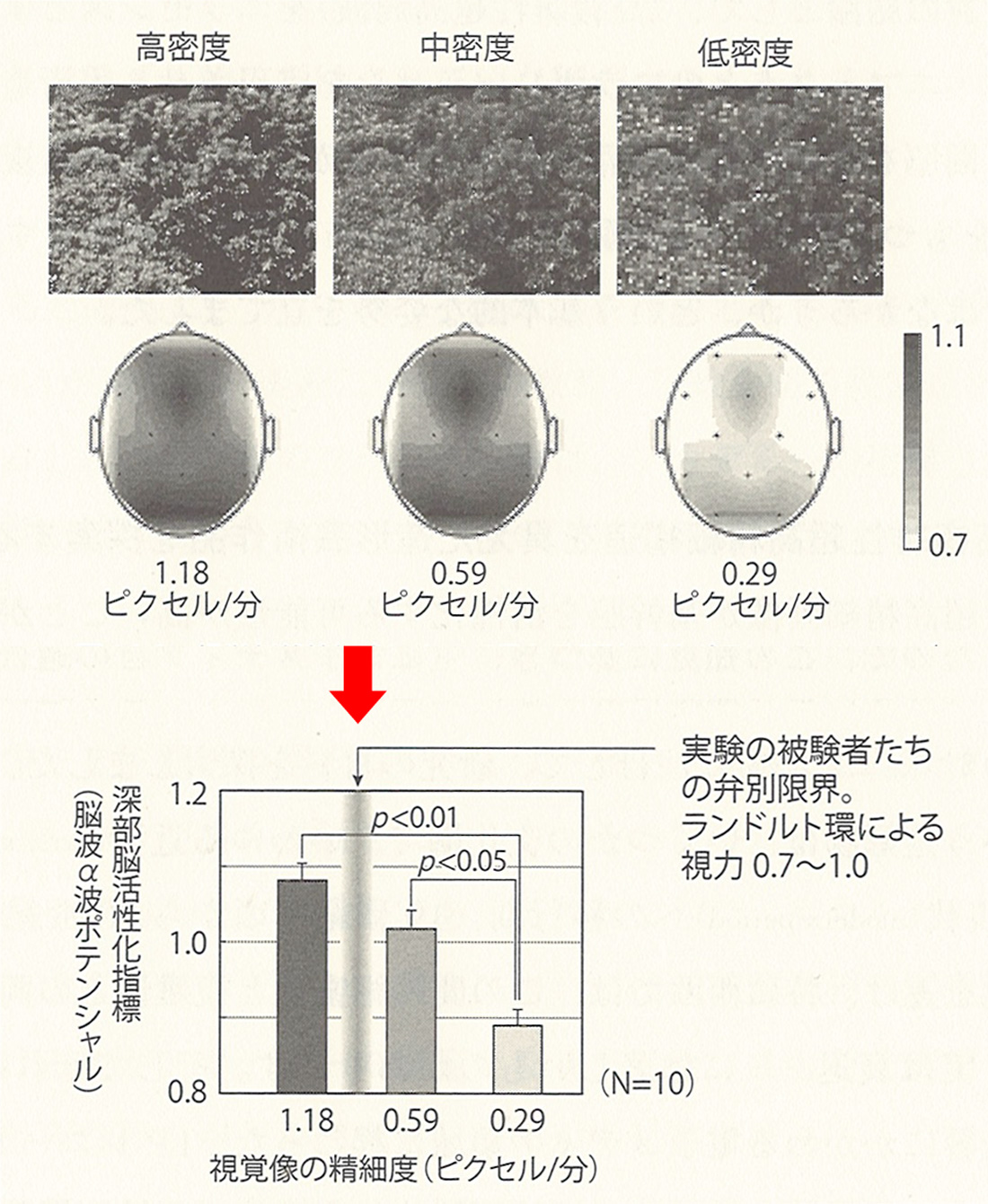

つぎに、フラクタル構造を持つ熱帯雨林を空撮した画像の精細度を高・中・低の3段階(①横2,048ピクセル×縦1,365ピクセル、②横1,024ピクセル×縦682ピクセル、③横512ピクセル×縦341ピクセル)つくって、見たヒトの脳内の変化を測定しました。

こちらも結果は①>②>③という結果になりました。この実験で面白いのは、実験に参加したヒトたちは、視力的に考えて②と③の違いは認識できていないということです。つまり、目で見た認識では差が分からないはずのものが、脳内では区別されているということです。これまた不思議な話です。

↑★精細度の違いによる脳内α波の出かたの違い

↑★精細度の違いによる脳内α波の出かたの違い

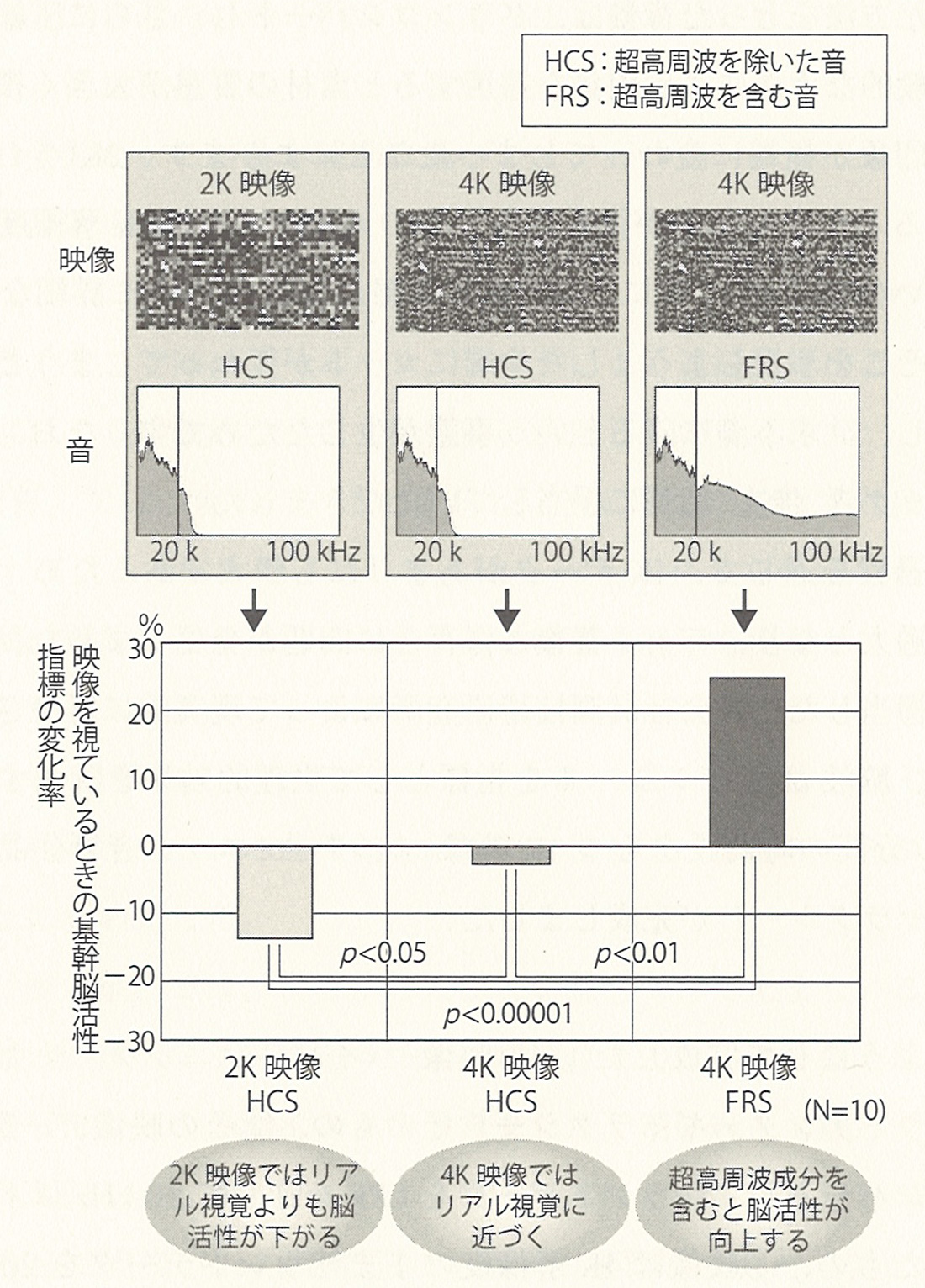

さらに、精細度の異なる映像(2K、4K)に周波数帯域の異なる音(20kHz近辺までの可聴域の範囲の音、可聴域の範囲に〜100kHzまでの高周波帯域を加えた音)を組み合わせて、試聴したヒトの脳内の変化を測定しました。

結果は、

①4K+可聴域の範囲に〜100kHzまでの高周波帯域を加えた音

②4K+可聴域の範囲の音

③2K+可聴域の範囲の音

の順で脳内α波の違いが見られました。視力的に判別できないレベルであってもフラクタル構造を持った高詳細のものを見ながら、耳では聴こえない高周波数帯域を含んだ音を聴くと、ヒトはいい気持ちになるということです。これって「外に出て行って自然の中に身を置く」ということですよね。。。

↑★映像精細度と効果音の組合せによる脳内α波の出かたの違い

↑★映像精細度と効果音の組合せによる脳内α波の出かたの違い

以上、★印は「ハイパーソニック・エフェクト」大橋 力 著 岩波書店 より

太古から受け継がれている「ヒトの体のしくみ」

現代の脳内環境の測定技術によって、高精細な何かと、それを見たヒトが感じるものの関係がようやく客観的に裏付けられた訳です。これまでは、ヒトの感じ方を客観的に測定する術がなかったから、はっきり出来なかっただけです。

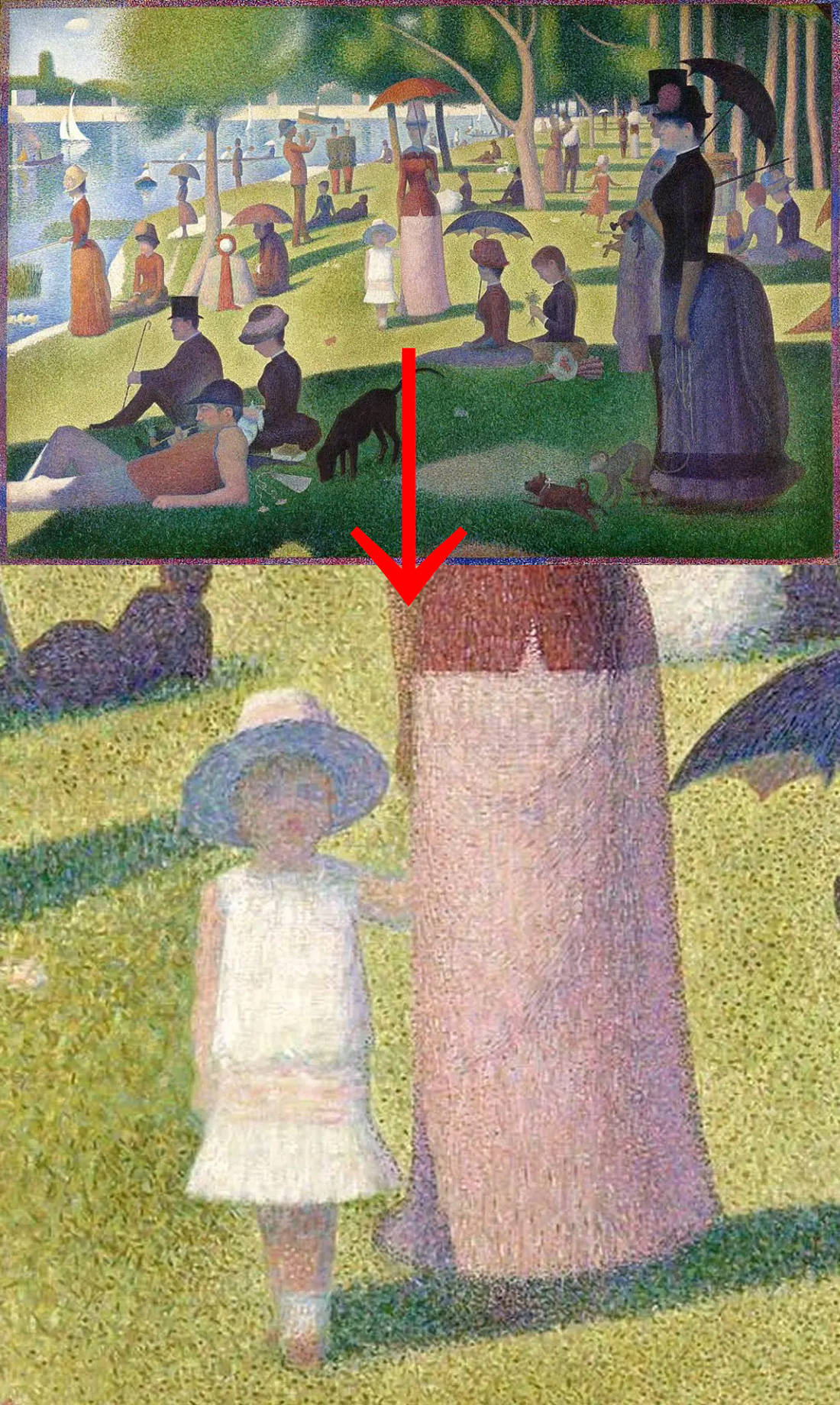

しかし、実はずっと以前からこういうことは知られていたのかもしれません。点描画で有名なジョルジュ・スーラは100年以上前の画家ですが、細かな原色の点で描くことでクリアな色彩表現を可能にしています。これは、現代のモニターディスプレイにも通じる技法であり、より自然の光と色彩に近い表現の基になっています。

↑ジョルジュ・スーラ「グランド・ジャット島の日曜日の午後」(1884-1886年)

↑ジョルジュ・スーラ「グランド・ジャット島の日曜日の午後」(1884-1886年)

また、日本の伊藤若冲も高精細な表現で有名な250年前の絵師ですが、まるで「知覚できない高精細な表現」が見るヒトに特別な影響を及ぼすことを知っていたかのような表現です。理屈や裏付けやは分からなくても、絵師は感覚的にそのことに確信を持っていたのかもしれません。

↑伊藤若冲「老松白鳳図」(1765年 – 1766年)

↑伊藤若冲「老松白鳳図」(1765年 – 1766年)

大橋 力 先生は、著書を通じてこのような趣旨のことを言われています。

職業的な背景から暗黙知的な非言語性脳機能を生存戦略として磨いてきた人びとが存在する。一流料亭の腕の立つ料理人や商業音楽スタジオの売れっ子エンジニアなどに、その例を見ることができる。彼らは合理的な数値的根拠とは関係なく、確固たる指針を持っているのも共通した特徴で、「理屈はどうであれ、うまいものはうまい、まずいものはまずい」という、自ら感じる「味」だけがすべての出発点であり帰結点になるという世界観のもち主たちである。そして「食の料理人」も「音の料理人」もともに、知識、合理、論理にまったく影響されることなく「味」という暗黙知の世界を自在に生きることのできる人材だけが、淘汰に耐えて成功者として生き延びていくという傾向がはっきり見られる。

これまでお会いしてきた経営者の中にも、同様の方々がいらっしゃいました。大橋先生が「暗黙知」と表現されるものは、時として「こだわり」「センス」「美学 」などと言い換えられている気がします。そういった経営者の「暗黙知」は多くの「顧客」と「実例」に出会う事で、日夜強化され続けています。これが、先生のお話と共通している私の実感です。

現代において、データや言語化はビジネスの必須と言われていますが、データ化・言語化できないものは無視してよいということではなさそうです。むしろ、データ化・言語化できない「味」のようなものが分かるかどうかは、経営者として重要な資質なのかもしれません。