20年間 開けたかった窓

入居してから20年経って、ようやく下水道が通ったわが家。日本のローカルエリアの宿命でもあります。浄化槽設置の折には補助金ももらっていますので文句も言えませんが、できれば敷地内にそういうものは無いに越したことはありません。

無いに越したことはないのは、小さな敷地ではなおのことです。一般的には駐車スペースに設置することも多いと思いますが、タイヤが載った際の蓋の損傷や浄化槽清掃の際に自家用車を移動する煩わしさから道路に近い場所に設置されているケースも多く見受けます。

道路近くであれば、今回のように道路に下水道が通って切り替える際にも工事は容易ですが、道路から目につく場所に浄化槽の蓋が並んだり、切り替え後も大きめにツギハギになることになります。

自宅では、あえて道路から遠いトイレ前に浄化槽を設置しました。道路を通る人からいちばんよく見えるエリアに浄化槽の蓋はNGだとの考えからです。その分、我慢しなくてはいけないこともありました。それは「トイレの窓が実質的に開けられない」ということでした。風向きなどにもよりますが、開けるとほんのり匂うのです。

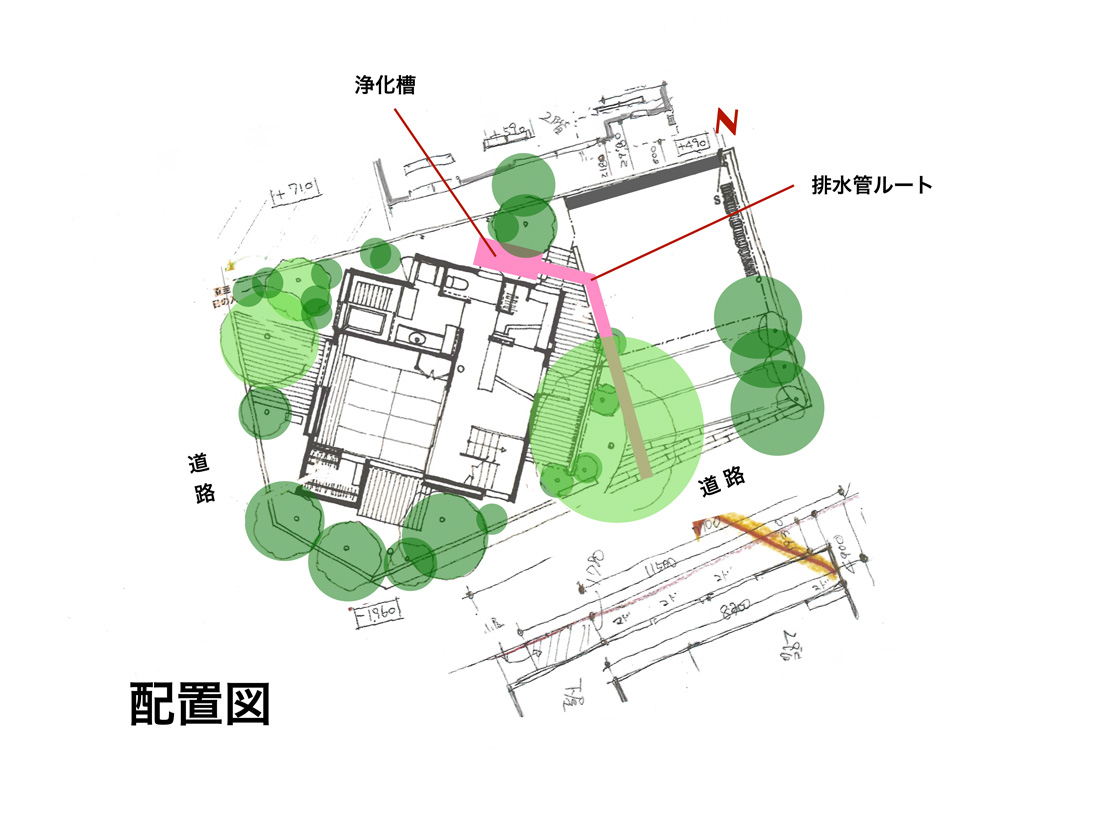

↑浄化槽利用時の排水ルート

↑浄化槽利用時の排水ルート

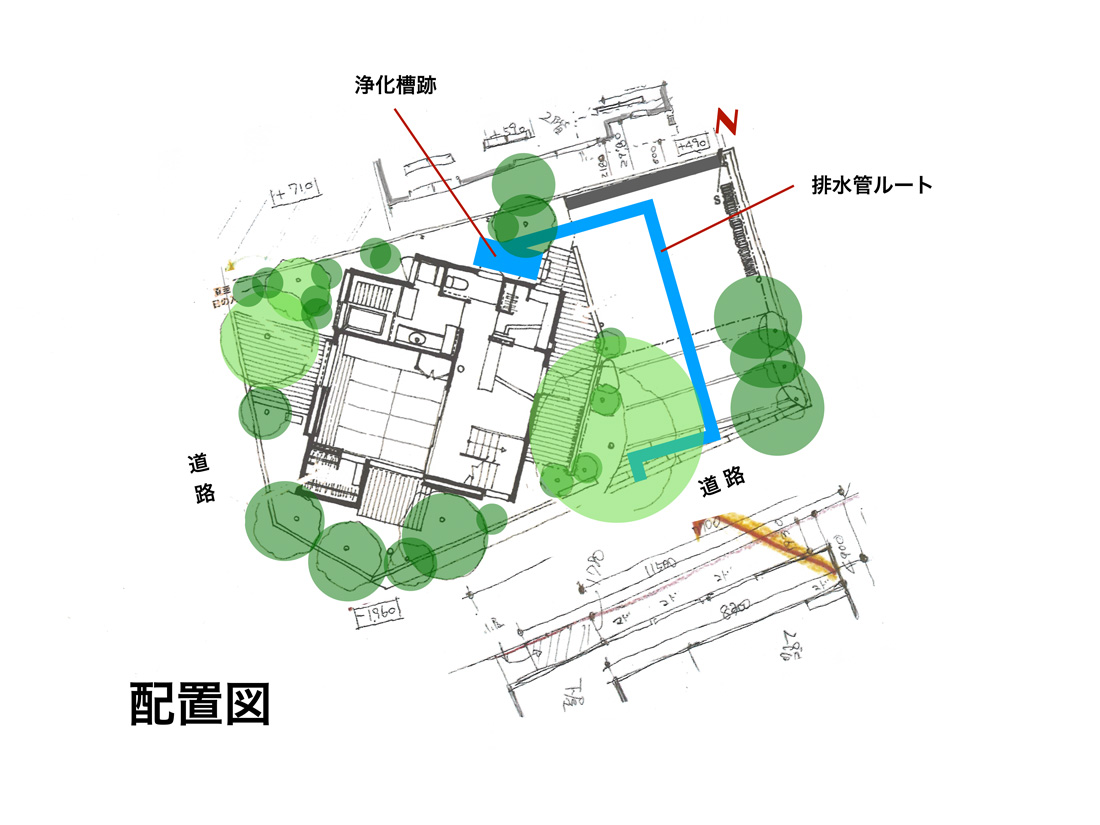

↑下水道接続後の排水ルート(けっこう遠回りしています)

↑下水道接続後の排水ルート(けっこう遠回りしています)

↑【BEFORE】浄化槽がなくなって、このように風が通せるようになりました

↑【BEFORE】浄化槽がなくなって、このように風が通せるようになりました

↑ 【BEFORE】こうしておけば目隠ししつつ風は通るのですが、やっぱり臭い…

↑ 【BEFORE】こうしておけば目隠ししつつ風は通るのですが、やっぱり臭い…

↑ 【BEFORE】障子を開け放つとコンクリートが目ざわりです

↑ 【BEFORE】障子を開け放つとコンクリートが目ざわりです

浄化槽跡感に消えてもらう

我慢すること20年。新築当初は自宅のエリアに下水道が入るかどうかは微妙でした。なぜなら、区画整理事業の区域内に入っていたからです。事業が進展した場合には「立ち退き」ということもあり得る訳ですが、あったとしても30年はかかるだろうと踏んでいました。

これまでの進捗ペースを調べるともっと時間がかかっていましたので、それより早い進展はないだろうと思ったのです。実際、私の読み以上に進捗は遅く、ついに自宅周辺は区画整理事業区域から外れてしまいました。もたもたしているうちに、必要性も財源も細ってしまったのです。

区画整理事業という方式は、保留地(施行区域内の一部の宅地を事業施行者が取得、販売することができる土地)の処分金への依存度が高いのです。また、国からの補助金や自治体からの予算にも大きく依存しています。対象地区の人口減少と土地価格下落によって、構造的に行き詰まっているのです。

今回は区画整理事業が無くなったということで、下水道工事が入ったという流れです。もし、区画整理事業区域内のままでしたら、下水道の利用は区画整理事業によって道路や宅地が作り直されるまで「あおずけ」だったでしょう。

ということで、自宅ではすぐさま切り替え工事をしてもらいました。浄化槽が無くなれば、永年の懸案が解決するからでした。限られた敷地を最大限に活かす点からは浄化槽は阻害要因だった訳です。(工事の詳細は、浄化槽にサヨナラする日(前編)浄化槽にサヨナラする日(後編)をご覧ください)

下水道の切替工事が完了したあと、待ってましたと仕上げのDIY工事に入りました。浄化槽の痕跡をできるだけ消す工事です。浄化槽そのものは掘り起こさずに埋まったままです。なので、浄化槽上部を覆っていたコンクリートを塗装でカモフラージュして土っぽく見えるようにするのです。

↑ 【BEFORE】使わなくなった浄化槽跡(白っぽい部分が新しいコンクリートです)

↑ 【BEFORE】使わなくなった浄化槽跡(白っぽい部分が新しいコンクリートです)

↑ 【工事中】掃除をすると余計に目立ちます

↑ 【工事中】掃除をすると余計に目立ちます

↑【工事中】ワイヤーブラシで細かな汚れを落としてみました

↑【工事中】ワイヤーブラシで細かな汚れを落としてみました

↑【工事中】コンクリート用シーラー(塗料密着剤)を塗ったところ(再び汚くなってしまいました)

↑【工事中】コンクリート用シーラー(塗料密着剤)を塗ったところ(再び汚くなってしまいました)

↑【工事中】コンクリート用つや消し塗料を塗ったところ(乾燥していないのでツヤツヤです)

↑【工事中】コンクリート用つや消し塗料を塗ったところ(乾燥していないのでツヤツヤです)

↑【工事中】乾燥したらツヤが消えてきました(あとは灰が降って馴染むのを待つばかりです)

↑【工事中】乾燥したらツヤが消えてきました(あとは灰が降って馴染むのを待つばかりです)

↑ 【AFTER】灰や落ち葉が落ちてきてだんだん馴染んできました

↑ 【AFTER】灰や落ち葉が落ちてきてだんだん馴染んできました

ついに開けることができる窓に

最近の新築住宅は非常に断熱・気密に気を使っています。もちろんコストについても同様です。その分、トイレの窓は小さくなって解放できない仕様の家もよく見かけるようになりました。

マンションの部屋だと思えば、窓があるでけでもいいほうなのかもしれません。日中の光が入るだけでもずいぶん上等です。むしろトイレに入って寒いほうがみんなイヤなのです。

自宅のトイレも20年間ほとんど窓を開けていませんでした。普段は引戸を開けっぱなしで、トイレを使うときだけ閉めてましたので、それほど空気がよどむ感じはありませんでした。

でも、今回心置きなく窓が開けられるようになると、なんとも気持ちがいい。窓の近くには四季咲きのキンモクセイがあります。真夏以外に何度も花が咲きます。窓を開けていると、変な芳香剤なんか置かなくても天然の香りで満たされます。なんとも贅沢です。

昔はトイレを「かわや」と呼んでいました。川や水路のような水の流れの上に設けてあったことからそのように呼ばれたそうです。子供の頃、そのようなトイレで用を足した経験がありますが、お尻あたりがひんやりすーすーしてなんとも「乙な体験」でした。

そしてガラスのない格子窓や、壁の隙間から外にひろがる緑がキラキラと見えるのです。音響的にも、水の流れる音や虫の声など、生の環境音つきです。考えてみれば、えらく贅沢ではないですか。

子供の頃のそのような「かわや」体験は、さわやかというか、空気がよどまないというか、まるで「野グソ」感覚だったことを記憶しています。ぜんぜん臭くないのです。それに比べると、現代のトイレは空気がわるい。一時的とは言え臭い。個人的にはこのような原体験からトイレの窓は開けたかったのです。

↑【BEFORE】ふつうの家はトイレの戸は閉まっていますよね

↑【BEFORE】ふつうの家はトイレの戸は閉まっていますよね

↑ 【BEFORE】これまで20年間ふだん引戸は開けて生活していました

↑ 【BEFORE】これまで20年間ふだん引戸は開けて生活していました

↑ 【AFTER】浄化槽とサヨナラできたので、この場所も庭として再生しました

↑ 【AFTER】浄化槽とサヨナラできたので、この場所も庭として再生しました

↑【AFTER】カモフラージュされて、だいぶ土っぽくなってきました(窓際のスリットは空気式ソーラー暖房の吹出口)

↑【AFTER】カモフラージュされて、だいぶ土っぽくなってきました(窓際のスリットは空気式ソーラー暖房の吹出口)

敷地には、活かす部分と捨てる部分があります。その建物が建っている間は捨てておく部分もありますが、いったん捨てたようでも捨ててはいない部分もあるのです。

※お知らせ:2024年3月より当面、本メールマガジンは不定期配信となります。ご了承下さい!